液体冰淇淋、防痛风酸奶……为什么日本商品总是创意不断?

来源:浪_潮新消费

很多人在赴日旅行时,总是被琳琅满目的商品货架吸引,“地区限定”、“季节限定”的商品在想方设法地掏空你的钱包,各类购物攻略在社交网络上的热度居高不下。

从地区限定、季节限定再到IP联名包装,单是一款零食,就可能拥有十几种SKU,让人忍不住逐一尝试。

宏观数据显示,日本饮料行业每年可推出千余种新品,市面在售产品则超过6000款;便利店每周上新50-100款新品,一年下来有70%的商品会被替换掉。持续不断的高频创新,造就了“多而好”的繁荣商品生态。

消费创新并不是一蹴而就的,日本的消费品开发究竟经历了怎样的进化,才发展到了今天?

其实,日本的商品开发,最早也是从模仿开始的。

上世纪50年代~80年代,日本经济进入高速增长期,百货店、大超市等业态兴起,食品工业蓬勃发展。彼时消费市场还处在早期,商品种类有限,产品开发思路也相对简单,主要有两个方向:

1,将日本人爱吃的传统食品工业化,量产为标准产品;

2,将海外流行的新食品进行本土化,开发本地替代品。

前者的代表是方便面,日清的创始人安藤百福把拉面用油炸过后放进纸杯里,从而将其变成了容易烹饪、口味标准、可量产的工业品;后者的榜样则是卡乐比,把美国流行的薯片拿到日本做本土化,填补了日本零食市场的空白。

日清杯面(左)和卡乐比薯片(右)

这些先行者们,将已经得到市场验证的产品重做一遍,解决了“从无到有”的问题,并因此大获成功。

但进入80年代后,日本人均收入增长,新的渠道业态层出不穷,消费需求也走向多元化,只靠复制成功经验,很难再让商品脱颖而出。

日本消费企业开始绞尽脑汁研发真正的创新型产品。从这时起,日本消费社会才开始真正走向繁荣。

有意思的是,这一阶段,日本在食品技术层面其实并没有重大的技术突破,随着后期经济发展陷入停滞,企业也减少了技术研发的投入,很难再诞生“味之素发明味精”这种跨时代的“颠覆性创新”。

可尽管如此,激烈的竞争压力仍然催生出了令人眼花缭乱的丰富商品。由此,也孕育出了日本独特的商品开发方法论——站在用户视角,思考如何将现有资源重新组合,以一种低成本的方式,创造性地满足尚未被满足的用户需求。

在这篇文章中,我们将探究日本用户导向的产品开发理念形成和发展的过程。

20世纪80年代前后,日本消费市场环境发生了深刻变化:

一方面,经济增速开始放缓,自1970年代中期起,GDP增长率从两位数回落到中速,90年代更陷入泡沫破裂后的停滞,市场由卖方转为买方;

另一方面,人口和社会结构的变化,使消费者需求走向多元化,新一代消费者崛起,开始追求个性化、品质化和精神层面的满足。

这些宏观变化,促使日本各消费品公司进一步强化用户研究的能力,从被动响应市场,转为主动研究生活者的深层需求。(日语中“生活者”意为以生活方式和价值观完整看待的“消费者”)

为此,当时的消费品公司在组织与方法上都进行了变革。

第一,成立专门的消费者研究中心,定期发布消费趋势报告,深入调研消费者的潜在需求,充当公司内部的“生活者智库”。资生堂的消费者信息中心、花王的家政研究所等,都属于这类研究部门。

它们的研究对象,不仅限于现有的产品用户,还要发掘潜在需求、寻找未来新产品的机会;它们独立于市场营销和产品开发部门,不承担产品业绩压力,甚至可以向企业高层或战略部门汇报,直接影响商品企划和业务方向。

三得利的全球创新中心和感官测试

第二,引入诸多领先的研究手法,系统解析不同人群的偏好,用数据模型替代直觉判断,更贴近消费者生活现场,致力于发掘隐性需求与默会知识。

其中,最能体现其研究之严谨精细的,莫过于食品饮料行业的“感官研究”。

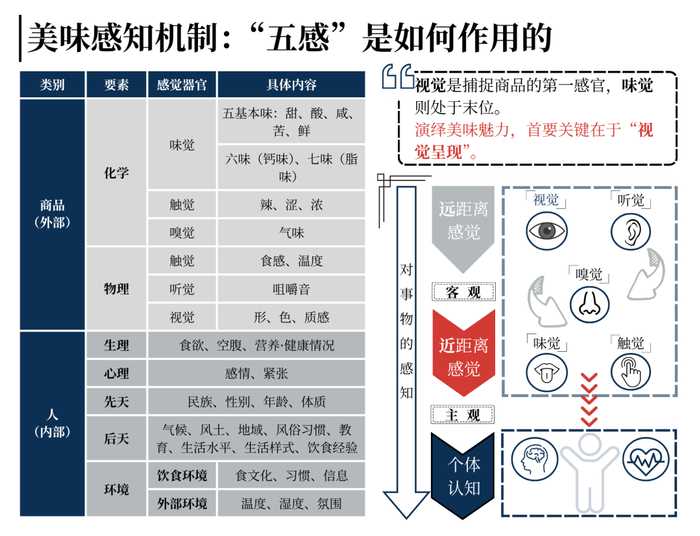

就拿零食为例。为了弄清楚消费者认为的“好吃”究竟是什么,研究者们进行了大量调研,以科学手段衡量主观体验,从心理学、营养学、分子料理学等各个方面,去拆解“好吃”的概念,指导产品改良。

结果,研究者们发现,“好吃”和味觉几乎无关,它其实是多种知觉的组合。人在判断食物是否好吃时,感知顺序依次为:视觉、听觉在先,然后嗅觉和触觉,最后才是味觉。

换言之,早在味蕾品尝之前,食物就已经在消费者心中留下了“是否好吃”的印象。因此,要想做出受欢迎的商品,就要充分调动消费者的各种感官,有时还要诉诸于情绪价值,来传递出“好吃”的信号。

食品开发专家荒生均所提出的美味感知机制

比如,格力高就擅长运用富有节奏感的音节(如日语中一连串的“Pa、Pi、Pu、Pe、Po”)和声音联想来塑造产品形象。

它的招牌零食“Pocky百奇”饼干棒,有着爆破音“po”,读起来十分清脆;另一个音节“ki”,则暗示了长而尖的形状。一听到这个名字,消费者就会想到长长的饼干棒被咬断时的美妙声音。

通过“生活者研究所”等机制,当时的消费品企业,不仅能持续为员工和产品经理们提供高质量的、新鲜的消费者洞察,而且还打造出了更包容的文化氛围,从而为“创新火花”的诞生创造了条件。

在供大于求的买方市场下,一味的模仿只会导致行业内卷和价格战。

对此,产品开发专家梅泽伸嘉提出了“新市场创造型商品”(MIP)的概念——即解决消费者生活中未被满足的强需求、从而创造新市场的产品。它不仅可以帮助企业跳出红海市场,有时还可以为行业找到结构化增长的突破口。

这一点,在日本乳制品行业的发展历史中得到了证实:

自1996年起,日本乳品总消费量开始从峰值下滑;牛乳消费连年走低,从1990年到2020年的30年间,牛奶的消费量平均每年降低1个百分点。

为此,乳企们八仙过海,开展差异化竞争,不断推出高价值创新产品:养乐多、森永芦荟酸奶、雪印降内脏脂肪酸奶、明治防痛风酸奶等等。

这些产品推动着日本乳制品消费向高营养价值、多元风味和功能性的方向升级,酸奶消费量年均增长4.23%,奶酪消费量在25年里猛增了25%。最终拉动了乳制品行业的整体回升,自2011年起稳步恢复增长,创造新高。

我们可以用一个产品的案例,来简单理解何为MIP,以及其产品开发的思路。

1994-2003年,日本冰淇淋行业遭遇了连续十年的下滑。

这一方面源于泡沫经济破灭的冲击,另一方面也是因为,冰淇淋是一个极易被替代的品类:在降温解暑的需求上,它不如饮料直接;在健康维度上,它远远比不过酸奶;而且,它难以储存和携带,一不留神口感就会变差。

乐天本来一度考虑放弃冰淇淋业务。直到2003年,使用便携式果冻袋包装,“可单手吸食”的冰淇淋Coolish问世,才改变了这一僵局。

在开发时,Coolish就考虑到了各种维度上竞品的比较优势,有针对性地改进传统的冰淇淋产品:

作为一款“可饮用冰淇淋”,它模拟了饮料和果冻的口感,但又比这些竞品更加甜蜜清凉,从而夺回了由于不够便利而流失的解渴场景的份额;

作为便携袋装的甜品,它提供了一种无需去咖啡馆也能轻松获得、堪比“星冰乐”的高品质甜品体验,又切了一部分休闲甜品的市场。

Coolish不仅在日本迅速走红,还在SIAL国际食品创新大赛中斩获大奖,成为首个获得该奖项的亚洲食品。

据日本食品产业新闻统计,Coolish年销售额约120亿日元,占据乐天冰淇淋业务销售额的四分之一,让低迷的冰淇淋市场重焕生机,成为品类增长的新动力。

通过这个案例,我们可以看到,MIP产品开发的核心,就是拆解产品在不同层次上的用户价值,跳脱出“模仿竞争”的舒适区,思考全新的价值主张。由此,企业才能摆脱无底洞式的内卷竞争,让公司走上正向循环。

在单纯的功能创新之外,绞尽脑汁进行研发的日本企业,还走出了另一条路:采取人类学的研究方法,深刻洞察用户潜意识,用情感唤醒消费者自己都没意识到的深层需求。

一些研究人员会亲赴消费者家庭,观察他们的日常行为,进行深度访谈,发掘消费者的潜在想法和习惯;

还有一些企业会招募消费者,记录自己使用产品时、日常起居的点滴感受,形成生活日记;他们也大量进行焦点小组访谈,邀请典型消费者围绕某个生活主题自由讨论,从中洞悉新的趋势和偏好。

当时,三得利就通过这样的方法,打造出了一款风靡日本的瓶装绿茶——伊右卫门。

为了赶超瓶装绿茶领域的王者伊藤园,三得利的研究小组把目光对准了瓶装茶的核心消费人群——40岁以上男性。

通过细致入微的访谈调研,研究者发现,这个群体面临社会、职场和家庭等多重压力,内心极度渴望被认可、寻求减压慰藉;而茶刚好代表一种慢生活、带有怀旧情感的柔软体验。

因此,三得利大胆地将瓶装茶定位为“成年人的奶瓶”,以满足消费者在情感上寻求放松慰藉的需求。在产品的电视广告里,三得利塑造了一对理想的夫妇形象——即使多次面临失败和沮丧,妻子始终温柔鼓励专注制茶的丈夫。

这个创意引起了消费者的情感共鸣,“伊右卫门”上市四天便销售一空,成为日本饮料史上首年销量即创纪录的现象级产品。

另一个有趣的案例是卡乐比水果麦片。

起初研发团队以为,麦片卖不出去是因为“不好吃”;但深入调研后发现,阻碍消费者购买麦片的深层原因,是妈妈们内心的“负罪感”:

一直以来,母亲们都希望给孩子准备亲手烹制且营养均衡的早餐,而用麦片当早餐在过去被视为偷懒和不够健康。她们需要方便省事的食品来减轻负担,另一方面又担心营养不足会亏欠孩子。

针对这一隐秘的情感痛点,卡乐比升级了产品:在麦片中添加丰富的水果干、坚果并强化多种维生素,全面提升营养价值和健康形象,让妈妈们能够更安心地把麦片当作早餐主食。

同时,通过宣传教育,倡导将麦片与牛奶、酸奶、新鲜水果搭配,打造“一碗营养爱心早餐”。

这种双管齐下的定位既迎合了孩子喜爱美味的需求,又消解了母亲的内疚心理,大幅提高了产品的接受度。

结果,这款1991年问世的老产品,迅速焕发第二春:2010年卡乐比麦片年销量约37亿日元,四年内猛增至221亿日元。“水果麦片”也多年稳居日本麦片市场销量第一,并成功带动了整个麦片品类的复兴与扩容。

当前,中国消费市场也呈现出了许多与日本相似的特征:宏观经济增速放缓,人口红利减退、老龄化趋势加剧,低价主导的大众消费与多样化的圈层消费并存。同时,新消费热潮减退后,各品类市场竞争也趋于饱和。

由此可以判断,中国也已进入以消费需求驱动为核心的新阶段,市场正从卖方市场转向买方市场。企业需要以洞察消费者为起点,主动创造新的商品价值,而不再寄望于铺货和降价来博取青睐。

日本商品开发的核心方法论,正是站在用户视角把产品再做一遍。这些企业往往通过严谨的用户研究和数据分析,在商品企划、成本控制、货架管理等环节全面围绕消费者需求进行优化,从而持续推出击中用户痛点的创新产品。

这种以消费者为中心的理念是日本企业能够长盛不衰的秘诀,也是对中国企业的最大启示:在需求驱动的时代,只有真正围绕用户不断优化产品和体验,才能在竞争饱和的市场环境中脱颖而出。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。